Begleitet wurden sie von Professorin Stefanie Kämper und Professorin Melanie Jagla-Franke. Ziel war der traditionsreiche Campus Mitte der Charité – ein Ort, an dem Wissenschaft, Geschichte und Gesellschaft auf eindrucksvolle Weise miteinander verschmelzen.

300 Jahre Medizin – Wie man früher Leben rettete

Martin Kramß, Guide des Berliner Medizinhistorischen Museums (bmm), begeisterte die Gruppe mit einer pointiert-humorvollen Führung, die durch Tiefgang und lebendige Erzählkunst überzeugte – eine eindrucksvolle Reise durch die Dauerausstellung und das historische Gelände der Charité. Dabei erhielten die Studierenden Einblicke in drei Jahrhunderte der Medizingeschichte, besichtigten u. a. die älteste menschliche Präparatesammlung Rudolf Virchows, die anatomische Strukturen und pathologische Veränderungen dokumentiert.

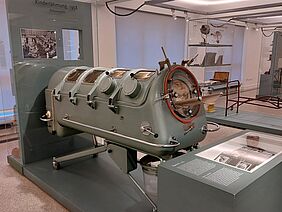

Die „Eiserne Lunge“, ein medizinisches Gerät zur Behandlung von Polio-Patient*innen aus dem Jahr 1948, veranschaulichte den Fortschritt der Medizintechnik. Die Ausstellung bot zudem einen Überblick über historische Instrumente der Diagnostik und Therapie sowie die Entwicklung medizinischer Erkenntnisse seit dem frühen 18. Jahrhundert.

Mauern, Medizin, mutige Frauen

Die anschließende Führung über das Gelände der Charité offenbarte Facetten der Berliner Stadtgeschichte und des Universitätsklinikums. Neben Überresten der mittelalterlichen Stadtmauer stießen die Teilnehmenden auf das älteste erhaltene akademische Lehrgebäude Berlins - das Anatomische Theater der ehemaligen Tierarzneischule.

Eine Wegbegleiterin der modernen Medizin wird auf dem Gelände durch eine Plastik geehrt. Im Jahr 1913 wurde Rahel Hirsch als erster Frau im Königreich Preußen ein Professorentitel in Medizin verliehen – ein Meilenstein in der akademischen Geschichte. Ihre Laufbahn wurde 1938 durch das nationalsozialistische Regime abrupt beendet: Ihre Approbation wurde entzogen, sie musste Deutschland verlassen und emigrierte nach England. Dieses Denkmal steht sinnbildlich für die Brüche in der Wissenschaftsgeschichte und mahnt zur Auseinandersetzung mit gesellschaftlicher Verantwortung und Erinnerungskultur.